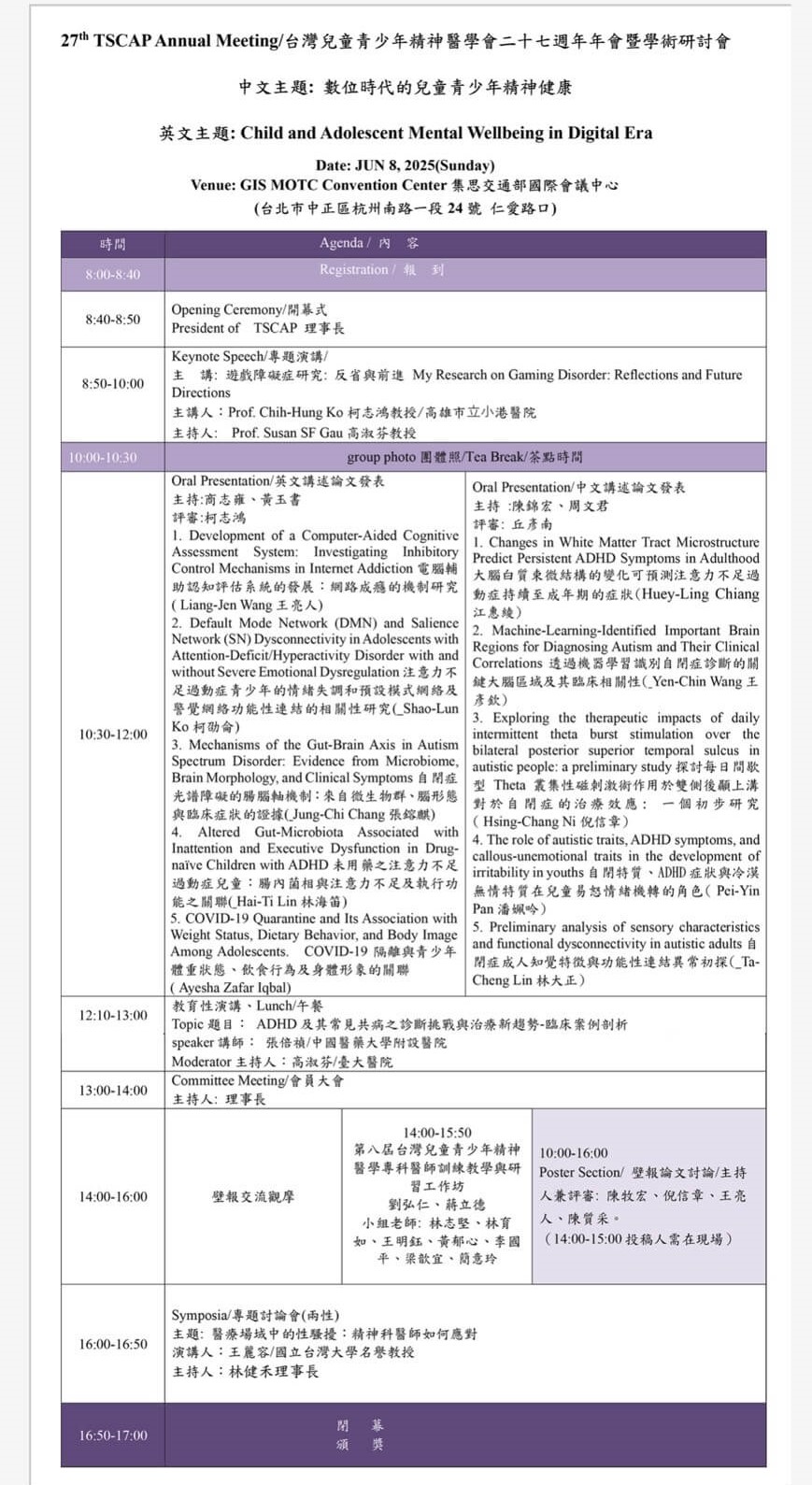

114年6月7-8日我到台北參加兒童青少年精神醫學會年會,這次大會主題是「數位時代的兒童青少年精神健康」,兒童青少年使用手機、網路帶來便利與人際互動,也帶來家庭與社會更大的考驗,我們需要更多對此議題的了解,以減少網路成癮的風險及危害。

遊戲成癮的核心症狀包括對遊戲的強烈渴求、難以控制遊戲時間、即使出現負面後果仍持續遊戲等。研究發現,有遊戲成癮者在停止遊戲後,約 85% 會經歷心理戒斷症狀,主要表現為情緒症狀(如煩躁、情緒低落)、注意力不集中、無聊或失去興趣,以及最顯著的遊戲衝動(渴求)。

精神疾病診斷與統計(DSM-5)在2013年提出網路遊戲障礙(Internet Gaming Disorder, IGD)的診斷標準。

國際疾病分類第11次修訂版(ICD-11)在2019年將遊戲障礙(Gaming Disorder)納入成癮性疾病的官方診斷標準。

遊戲成癮的影響與相關因素:

生理影響:研究觀察到遊戲障礙個體可能出現肥胖、失眠及相關症候群,並伴隨不良健康行為,如不動、睡眠剝奪和缺乏運動。

社會影響:社會脫節。

遊戲成癮本質是一種大腦疾病,表現為無法抑制衝動。壓力、缺乏限制等也容易造成遊戲成癮風險較高。

遊戲成癮有其神經相關性及認知特徵,遊戲成癮者腦部特徵與物質使用障礙有相似之處。總結神經基礎為敏感的邊緣系統症狀與較弱的額葉系統症狀。他們表現出更傾向於直覺式決策,更高的衝動性,無法獲得預期結果時容易放棄。

遊戲成癮常有精神共病,主要是注意力不足過動症、憂鬱症、焦慮症,其次是敵意、社交焦慮症、自閉症。

不同共病有不同的治療策略,依據個別化治療目標,要考慮藥物治療及行為治療,加入替代興趣活動、促進改變動機、培養健康的動機、學習情緒調節、社交技巧訓練、自我管理能力、定期監測遊戲時間、尋求第三方或環境介入、避免衝突、促進溝通、職涯輔導等。

另外,有一場演講是在探討注意力不足過動症(ADHD)的大腦神經發展狀況是否可以用來預測未來成為成人注意力不足過動症的風險。發現相隔幾年做的二次腦部核磁共振檢查,如果第二次比起第一次在某些腦部區塊有顯著的成長,則未來就比較不會成為成人注意力不足過動症。至於早一點使用藥物治療是否可以促進腦部成長的議題,也是在場很多人好奇想知道的議題。此外,我也很想了解有哪些方法可以促進腦部成長。

**台南市政府衛生局針對網路成癮製作防治宣導影片-「健康上網,生活不迷惘」**